Ergebnisse

2.284 Ergebnisse

Lade mehr Ergebnisse ...

Lade mehr Ergebnisse ...

Anbaugebiete in Deutschland 33 Anbaugebiete

Deutschland - Beschreibung

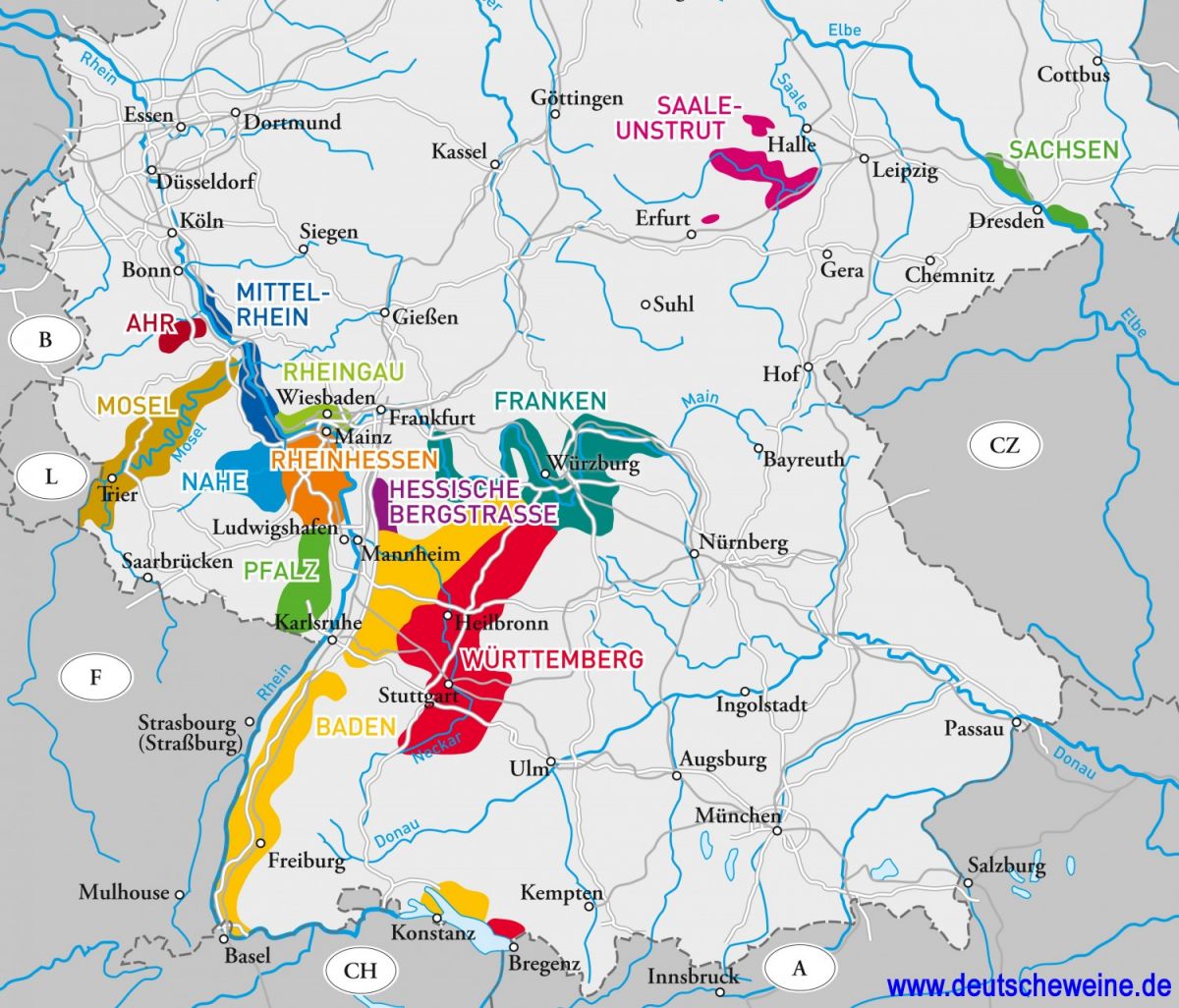

Die Bundesrepublik Deutschland in Mitteleuropa mit der Hauptstadt Berlin wurde in der heutigen Form durch die im Jahre 1990 erfolgte Wiedervereinigung mit der 1949 gegründeten DDR gebildet. Sie umfasst 357.588 km² und ist in 16 Bundesländer gegliedert. Deutschland grenzt im Uhrzeigersinn im Norden beginnend an die neun Staaten Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande sowie im Norden an die Nordsee und Ostsee. Fast zwei Drittel der Rebflächen befinden sich im Südwesten des Landes in den Tälern des Rheins und der Mosel und deren Nebenflüssen. Im Bundesland Rheinland-Pfalz liegen 6 der 13 Anbaugebiete. Der Rest befindet sich im Süden.

Historie

Deutschland hat eine über zweitausend Jahre alte Weinkultur. Aber bereits vorher wurde importierter Wein getrunken, was eine in einem keltischen Grab gefundene griechische Weinflasche aus Ton aus der Zeit um 400 v. Chr. beweist. Die ältesten Weinberge befanden sich an den Ufern von Rhein, Neckar und Mosel. Diese Flüsse mit den lang gestreckten Tälern, sowie ihre Nebenläufe sind auch heute noch die klassischen Anbaugebiete mit an den Ufern befindlichen oft steil terrassierten Hängen. Wie alle Gewässer üben sie durch eine klimaregulierende Wirkung einen positiven Einfluss auf den Weinbau aus.

Der Weinbau wurde durch die Kolonisation der Griechen in Gallien begründet und dann durch die römische Kultur perfektioniert. Durch die Eroberung von Gallien durch Julius Cäsar (100-44 v. Chr.) gelangte der römische Weinbau vom Rhônetal bis an den Rhein. Kaiser Probus (232-282) trug durch fördernde Maßnahmen für die weitere Ausdehnung der Rebflächen bei. Im 5. Jahrhundert war der Weinbau im Gebiet des heutigen Deutschlands bereits so verbreitet, dass Chlodwig (466-511) die „Lex Salica“ (Salisches Recht) erließ, in dem der Diebstahl eines Rebstocks unter Strafe gestellt wurde.

Mittelalter

Im 6. und 7. Jahrhundert verbreitete sich der Weinbau nach Süd- und Norddeutschland. Der fränkische König Dagobert I. (610-639) ist urkundlich als Schenker von Weingärten an Kirchen bzw. Klöster bezeugt. Ein Weinbau in der Pfalz ist durch eine Urkunde König Siegberts III. aus dem Jahre 653 belegt und im 8. Jahrhundert werden bereits weit über hundert Weinbaugemeinden in der Pfalz erwähnt. Kaiser Karl der Große (742–814) gab wichtige Impulse, denn er ließ dichte Wälder roden und mit Rebstöcken aus Ungarn, Italien, Spanien, Lothringen und der französischen Champagne bepflanzen. Er erließ erste Gesetze und gab die Erlaubnis, den selbsterzeugten Wein in Buschenschanken zu verkaufen.

Einen entscheidenden Einfluss für einen kultivierten Weinbau leisteten die Zisterzienser, die in Europa tausende Klöster gründeten und sich professionell mit Weingartenpflege, Rebsortenauswahl und Weinbereitung beschäftigten. Zwölf Mönche aus Burgund gründeten 1136 das berühmte Kloster Eberbach im Rheingau. In den nächsten 100 Jahre entstanden zwischen Worms und Köln 200 Niederlassungen am Rhein. Im 12. und 13. Jahrhundert war das Kloster mit seinen Ablegern sozusagen das größte Weinbau-Unternehmen der Welt. Zunächst pflanzten die Mönche aus dem Burgund mitgebrachte Weinreben, vor allem Rotweinsorten. Sie erkannten aber bald, dass im Rheingau Weißweinsorten am besten gediehen.

Mittelalterliche Warmzeit

Im Hochmittelalter (1050-1250) reichten durch die Auswirkungen der Mittelalterlichen Warmzeit die Anbaugrenzen etwa 200 m höher als heute, so dass Landwirtschaft und Weinbau eine große Ausdehnung erfuhren. Die größte Rebfläche wurde dann im 15. Jahrhundert mit rund 400.000 Hektar erreicht (etwa viermal so viel wie heute). Damals zählte allerdings das Elsass mit umfangreichen Rebflächen hinzu. Die Weingärten befanden sich aber hauptsächlich in niedrig gelegenen Flachlagen durch Rodung stark bewaldeter Flächen im nördlichen Franken. Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) hinterließ so wie im übrigen Europa Zerstörungen in apokalyptischem Ausmaß, von denen sich der deutsche Weinbau nur sehr langsam erholte.

Viele vormalige blühende Weingebiete wie Bayern, Nord-, Ost- und Mitteldeutschland wurden gar nicht mehr mit Rebstöcken bepflanzt. Aber auch das Aufkommen von Bier als Massengetränk setzte dem Weinbau stark zu. Der Wein wurde immer rarer und teurer. Ein Stück Rheinwein (1.200 Liter) war 1653 noch für 300 Goldtaler zu haben, einige Jahre später 500 Goldtaler.

Kleine Eiszeit

Weitere Rückschläge mit Kälteperioden und daraus resultierenden vielen Missernten gab es durch die Auswirkungen der Kleinen Eiszeit (1450-1850) mit besonders kalten Zeitabschnitten von 1570 bis 1630 und 1675 bis 1715. Dessen ungeachtet nahm ab Beginn des 18. Jahrhunderts der Weinbau wieder Aufschwung. Durch die Säkularisierung der Klöster anfangs des 19. Jahrhunderts traten vor allem Adelige an die Stelle der Mönche, denen der heutige Standard zu verdanken ist. Qualität begann eine große Rolle zu spielen. In diesem Zusammenhang erfolgte 1868 und 1897 die Preußische Lagenklassifikation. Ab Anfang der 1860er-Jahre kam über Deutschland die Reblaus- und die Mehltau-Plage, die wiederum zu schweren Verwüstungen führten.

französische Revolutionskriege

Während der französischen Revolutionskriege (1792-1815) entstanden aus dem unter Napoleon (1769-1821) säkularisierten Besitz der Kirche zumeist im Eigentum des Staates befindliche Weinbaudomänen. Zielsetzung dieser „Muster/Lehrweingüter“ war und ist es zum Teil noch heute, moderne weinbauliche Produktionsmethoden zu verbreiten. Dies erfolgte durch die Erprobung neuer Methoden im Weinberg, sowie Produktion und Verbreitung veredelten Pfropfreben. Im Jahre 1892 wurde das erste Weingesetz eingeführt, wo unter anderem noch eine kontrollierte Zuckerung erlaubt war. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es durch die beiden Weltkriege eine große Rezession und die Rebfläche schrumpfte bis 1945 auf unter 50.000 Hektar. Der Weinhandelsexport erreichte einen Tiefststand. Ab den 1950er-Jahren vollzog sich dann ein positiver Wandel.

Weinbaubereiche

Die deutschen Weinbaugebiete gehören zu den nördlichsten der Welt und befinden sich damit im Grenzbereich zwischen dem feuchtwarmen Golfstromklima im Westen und dem trockenen Kontinentalklima im Osten. Die auf Grund der weit verstreuten Weinberge zum Teil sehr unterschiedlichen Böden bestehen aus Basalt, Buntsandstein, Fels, Löss, Muschelkalk, Porphyr, Schiefer und Vulkangestein. Die besten Voraussetzungen für den Weinbau liefern süd- oder südwestexponierte Hänge in geschützten Tälern, wie am Rhein und dessen Nebenflüssen oder an Elbe, Saale und Unstrut.

Gliederung

Es gibt 13 Anbaugebiete mit 43 Bereichen, 167 Großlagen und 2.658 Einzellagen - nur hier darf die Bezeichnung Qualitätswein verwendet werden. Sie sind vor allem im Südwesten in den Tälern des Rheins und der Mosel sowie deren zahlreichen Nebenflüssen konzentriert. Im Süden sind sie eher locker in die Landschaften eingestreut. Durch die Wiedervereinigung 1990 kamen die Anbaugebiete Sachsen und Saale-Unstrut im Osten dazu. Außerhalb der Anbaugebiete gibt es 56 Hektar in Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Diese Weine dürfen nur als Landwein vermarktet werden.

Bereich

Mit Ausnahme von Ahr, Nahe und Rheingau sind die Anbaugebiete in zwei oder mehr Bereiche gegliedert. Die Bereiche sind in Großlagen gegliedert.

Großlage

Diese umfasst mehrere benachbarte, aber nicht unbedingt aneinander angrenzende Einzellagen. Meist trägt diese Großlage den Namen der früher berühmtesten Einzellage (vor der Reduzierung). Aus der Angabe auf dem Etikett geht aber nicht hervor, ob es sich um eine Einzellage oder um eine Großlage handelt.

Einzellage

Die Einzellagens sind nur selten unter fünf Hektar groß. Die Bandbreite reciht von weniger als einem bis zu 200 und einigen sogar bis 400 Hektar. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich etwa 30.000 Weinbergsnamen mit oft wenigen Rebzeilen entwickelt. Diese wurden durch das Weingesetz 1970 und die Flurbereinigung 1971 sehr stark reduziert.

Katasterlage

Die kleinste geographische herkunftsgeschützte Einheit. Seit 2014 kann von jedem Weinbaubetrieb beantragt werden, in den Kataster eingetragene Gewanne als Katasterlage definieren zu lassen, die am Etikett angegeben werden können.

Landweingebiete

Diese Qualitätsstufe wurde 1982 eingeführt. Es gibt 26 Landweingebiete, die zum Großteil innerhalb der Anbaugebiete liegen. Dies sind Ahrtaler LW, Badischer LW, Bayrischer-Bodensee LW, Brandenburger LW, LW Main (früher Fränkischer LW), LW der Mosel, LW Neckar, LW Oberrhein, LW Rhein, LW Rhein-Neckar, LW der Ruwer, LW der Saar, Mecklenburger LW, Mitteldeutscher LW, Nahegauer LW, Pfälzer LW, Regensburger LW, Rheinburgen – LW, Rheingauer LW, Rheinischer LW, Saarländischer LW, Sächsischer LW, Schleswig-Holsteiner LW, Schwäbischer LW, Starkenburger LW und Taubertäler LW.

Anbaugebiete

Deutschlands Anbaugebiete liegen mit nur einer Ausnahme in der europäischen Weinbauzone A, nur das Anbaugebiet Baden zählt (wie Österreich) zur Weinbauzone B. 1972 gab es noch über 100.000 Weinbaubetriebe, seitdem erfolgte kontinuierlich ein starker Strukturwandel und eine enorme Reduktion auf 42.000. Die 16.827 Betriebe in der Tabelle sind nur jene ab 0,5 Hektar Rebfläche. Rund 4.300 Betriebe, das ist rund Viertel, bewirtschaften weniger als einen Hektar Rebfläche.

Rund 3.100 Weinbaubetriebe bewirtschaften mehr als 10 Hektar Rebfläche, davon 890 Betriebe mehr als 20 Hektar. Diese umfassen mehr als 60% der deutschen Gesamtfläche. Die durchschnittliche Betriebsgröße wuchs von 4,8 auf 5,9 Hektar. Der Export beträgt rund 25%, die traditionellen Abnehmer sind Großbritannien, USA, Niederlande und Japan.

ANBAUGEBIET |

BER |

GL |

EL |

BETRIEBE |

HEKTAR

|

%-ANT

|

%-ANT

|

HEKTAR

|

| Ahr | 1 | 1 | 43 | 157 | 563 | 17,1 | 82,9 | 557 |

| Baden | 9 | 15 | 315 | 4.111 | 15.828 | 59.5 | 40,5 | 15.836 |

| Franken | 3 | 23 | 216 | 1.635 | 6.130 | 81,9 | 18,1 | 6.104 |

| Hessische Bergstraße | 2 | 3 | 23 | 70 | 467 | 79,2 | 20,8 | 427 |

| Mittelrhein | 2 | 11 | 111 | 115 | 470 | 85,1 | 14,9 | 458 |

| Mosel | 6 | 19 | 524 | 2.116 | 8.798 | 90,5 | 9,5 | 8.976 |

| Nahe | 1 | 7 | 328 | 484 | 4.237 | 76,0 | 24,0 | 4.163 |

| Pfalz | 2 | 25 | 325 | 2.287 | 23.554 | 65,3 | 34,7 | 23.467 |

| Rheingau | 1 | 11 | 123 | 383 | 3.211 | 85,6 | 14,4 | 3.062 |

| Rheinhessen | 3 | 24 | 434 | 2.348 | 26.758 | 71,2 | 28,8 | 26.480 |

| Saale-Unstrut | 3 | 4 | 37 | 92 | 786 | 74,2 | 25,8 | 704 |

| Sachsen | 2 | 4 | 23 | 83 | 501 | 82,2 | 17,8 | 461 |

| Württemberg | 6 | 17 | 207 | 2.946 | 11.461 | 31,8 | 68,2 | 11.435 |

| restliche Flächen (Landwein), z. B. Brandenburg |

- | - | - | 90 | 56 | - | - | - |

| GESAMT | 40 | 164 | 2.709 | 16.827 | 102.874 | 66,5 | 33,5 | 102.186 |

Rebsorten und Rebflächen

Im Jahre 2022 umfassten die Weinberge 117.804 Hektar Rebfläche und die Wein-Produktionsmengen 8,94 Millionen Hektoliter. Es sind rund 140 Rebsorten zugelassen, Marktbedeutung hat davon jedoch davon nur ein gutes Dutzend. In den letzten zehn Jahren kamen viele neue Rebsorten zum Einsatz, die meisten davon sind PIWI-Sorten. Der Trend zu Rotweinsorten in allen Anbaugebieten hat nun den Höhepunkt überschritten und ist leicht rückläufig.

Die Weißweinsorten machen 68,5%, die Rotweinsorten 31,5% aus. Die häufigste Rebsorte mit weiterhin steigender Tendenz ist nach wie vor mit über einem Fünftel Anteil der Riesling, gefolgt von Müller-Thurgau und Spätburgunder. Die Aufsteiger sind die Burgundersorten Chardonnay, Grauburgunder (Pinot Gris) und Weißburgunder (Pinot Blanc) sowie Sauvignon Blanc, die Absteiger Müller-Thurgau, Kerner und Blauer Portugieser. Der Rebsortenspiegel im Jahre 2018:

Rebsorte

|

In Deutschland

|

Farbe |

Hektar

|

%-Ant

|

Hektar

|

| Riesling | Weißer Riesling, Rheinriesling | weiß | 23.960 | 23,3 | 22.580 |

| Müller-Thurgau | Rivaner, Riesling-Silvaner | weiß | 12.057 | 11,7 | 13.628 |

| Spätburgunder inkl. Samtrot | Pinot Noir, Blauer S., Blauburgunder | rot | 11.762 | 11,4 | 11.733 |

| Dornfelder | - | rot | 7.581 | 7,4 | 8.000 |

| Ruländer | Pinot Gris, Grauburgunder | weiß | 6.713 | 6,5 | 4.517 |

| Weißer Burgunder | Pinot Blanc, Weißburgunder | weiß | 5.540 | 5,4 | 3.941 |

| Grüner Silvaner | Silvaner, Sylvaner | weiß | 4.744 | 4,6 | 5.187 |

| Portugieser | Blauer Portugieser | rot | 2.799 | 2,7 | 4.202 |

| Kerner | Kernerrebe | weiß | 2.463 | 2,4 | 3.584 |

| Trollinger | Blauer Trollinger, Schiava Grossa | rot | 2.172 | 2,1 | 2.431 |

| Chardonnay | - | weiß | 2.100 | 2,0 | 1.228 |

| Limberger/Lemberger | Blaufränkisch, Blauer Limberger | rot | 1.912 | 1,9 | 1.747 |

| Müllerrebe | Schwarzriesling, Pinot Meunier | rot | 1.910 | 1,9 | 2.303 |

| Regent | - | rot | 1.784 | 1,7 | 2.122 |

| Bacchus | Frühe Scheurebe | weiß | 1.667 | 1,6 | 1.977 |

| Scheurebe | Sämling 88 | weiß | 1.412 | 1,4 | 1.655 |

| Sauvignon Blanc | Muskat-Sylvaner | weiß | 1.324 | 1,3 | 516 |

| Weißer Gutedel | Chasselas, Gutedel | weiß | 1.121 | 1,1 | 1.132 |

| Roter Traminer | Traminer / Gewürztraminer | weiß | 1.057 | 1,1 | 838 |

| Merlot | - | rot | 696 | 0,7 | 469 |

| Saint Laurent | St. Laurent, Blauer St. Laurent | rot | 618 | 0,6 | 657 |

| Weißer Elbling | Elbling, Kleinberger | weiß | 493 | 0,5 | 567 |

| Acolon | - | rot | 461 | 0,5 | 482 |

| Ortega | - | weiß | 440 | 0,4 | 622 |

| Huxelrebe | - | weiß | 424 | 0,4 | 613 |

| Gelber Muskateller | Muskateller / Muscat Blanc | weiß | 423 | 0,4 | 190 |

| Cabernet Sauvignon | - | rot | 399 | 0,4 | 295 |

| Domina | - | rot | 366 | 0,4 | 405 |

| Morio-Muskat | Morio | weiß | 361 | 0,4 | 488 |

| Cabernet Mitos | - | rot | 300 | 0,3 | 320 |

| Faberrebe | - | weiß | 270 | 0,3 | 551 |

| Cabernet Dorsa | - | rot | 263 | 0,3 | 234 |

| Auxerrois | Kleiner Heunisch | weiß | 267 | 0,3 | 190 |

| Dunkelfelder | - | rot | 227 | 0,2 | 341 |

| Frühburgunder | Blauer Frühburgunder, Clevner | rot | 241 | 0,2 | 256 |

| Solaris | - | weiß | 160 | 0,2 | 66 |

| Cabernet Blanc | - | weiß | 158 | 0,2 | 0 |

| Johanniter | - | weiß | 124 | 0,1 | 77 |

| Blauer Zweigelt | Zweigelt, Rotburger | rot | 114 | 0,1 | 100 |

| Muskat-Trollinger | Trollinger-Muskat, Muscat d’Hamburg | rot | 113 | 0,1 | 65 |

| Heroldrebe | - | rot | 97 | 0,1 | 147 |

| Syrah | Shiraz | rot | 79 | 0,1 | 27 |

| Cabernet Franc | - | rot | 76 | 0,1 | 16 |

| Rieslaner | Mainriesling | weiß | 76 | 0,1 | 87 |

| Siegerrebe | - | weiß | 75 | 0,1 | 102 |

| Cabernet Cubin | - | rot | 62 | 0,1 | 59 |

| Muscaris | - | weiß | 58 | 0,1 | 0 |

| Würzer | - | weiß | 51 | 0,1 | 0 |

| Dakapo | - | rot | 50 | 0,1 | 58 |

| Nobling | - | weiß | 50 | 0,1 | 61 |

| Souvignier Gris | - | weiß | 50 | 0,1 | 0 |

| Phoenix | - | weiß | 48 | 0,1 | 48 |

| Cabernet Cortis | - | rot | 46 | 0,1 | 28 |

| Reichensteiner | - | weiß | 43 | 0,1 | 100 |

| Ehrenfelser | - | weiß | 39 | 0,1 | 85 |

| Goldmuskateller | - | weiß | 39 | 0,1 | 0 |

| Cabernet Dorio | - | rot | 30 | - | 37 |

| Blauer Silvaner | - | weiß | 29 | - | 38 |

| Grüner Veltliner | Weißgipfler | weiß | 29 | - | 7 |

| Goldriesling (1) | Gelbriesling, Goldmuskat | weiß | 28 | - | 21 |

| Viognier | - | weiß | 26 | - | 0 |

| Kanzler | - | weiß | 25 | - | 33 |

| Bouvier | Findling | weiß | 24 | - | 27 |

| Optima | Optima 113 | weiß | 24 | - | 59 |

| Pinotin | - | rot | 21 | - | 0 |

| Roter Elbling | Elbling | weiß | 18 | - | 18 |

| Kernling | - | weiß | 16 | - | 17 |

| Muskat-Ottonel | - | weiß | 16 | - | 12 |

| Prior | - | rot | 16 | - | 0 |

| Schönburger | - | weiß | 16 | - | 20 |

| Tauberschwarz | Blauer Hängling | rot | 16 | - | 14 |

| Rubinet | - | rot | 15 | - | 13 |

| Helios | - | weiß | 13 | - | 0 |

| Juwel | - | weiß | 13 | - | 23 |

| Perle | Perle von Alzey | weiß | 13 | - | 33 |

| Regner | - | weiß | 13 | - | 42 |

| Albalonga | - | weiß | 12 | - | 14 |

| Deckrot | - | rot | 12 | - | 20 |

| Helfensteiner | Blauer Weinsberger | rot | 12 | - | 19 |

| Monarch | - | rot | 11 | - | 0 |

| Rondo | - | rot | 11 | - | 10 |

| Saphira | - | weiß | 11 | - | 0 |

| Cabertin | - | rot | 10 | - | 0 |

| Rotberger | - | rot | 10 | - | 15 |

| Tempranillo | - | rot | 10 | - | 0 |

| Cabernet Carbon | - | rot | 9 | - | 0 |

| Roter Muskateller | Muscat Blanc, Muskateller | weiß | 8 | - | 2 |

| Ehrenbreitsteiner | - | weiß | 7 | - | 10 |

| Neronet | - | rot | 6 | - | 0 |

| Bronner | - | weiß | 5 | - | 3 |

| Cabernet Carol | - | rot | 5 | - | 0 |

| Hegel | - | rot | 5 | - | 10 |

| Malvasier | Frühroter Veltliner, Früher Roter | weiß | 5 | - | 5 |

| Palas | - | rot | 5 | - | 8 |

| Piroso | - | rot | 5 | - | 0 |

| Wildmuskat | - | rot | 5 | - | 0 |

| Merzling | - | weiß | 4 | - | 4 |

| Freisamer | - | weiß | 3 | - | 4 |

| Hibernal | - | weiß | 3 | - | 1 |

| Hölder | - | weiß | 3 | - | 6 |

| Blauburger | - | rot | 2 | - | 3 |

| Staufer | - | weiß | 1 | - | 1 |

| Villaris | - | weiß | 1 | - | 0 |

| André | - | rot | - | - | 5 |

| Arnsburger | - | weiß | - | - | 1 |

| Färbertraube | Teinturier du Cher | rot | - | - | 1 |

| Fontanara | - | weiß | - | - | 1 |

| Mariensteiner | - | weiß | - | - | 3 |

| Orion | - | weiß | - | - | 4 |

| Perle von Zala | Zala Gyöngye | weiß | - | - | 1 |

| Prinzipal | - | weiß | - | - | 3 |

| Septimer | - | weiß | - | - | 2 |

| Silcher | - | weiß | - | - | 3 |

| Sirius | - | weiß | - | - | 1 |

| sonst. rote Sorten | - | rot | 117 | 0,1 | 175 |

| sonst. weiße Sorten | - | weiß | 239 | 0,2 | 256 |

| ROTE SORTEN | 34.461 | 33,5 | 36.825 | ||

| WEISSE SORTEN | 68413 | 66,5 | 65.361 | ||

| GESAMT | 102.874 | 100 | 102.186 |

Weinkategorien / Qualitätsstufen

Im August 2009 wurde die EU-Weinmarktordnung mit grundlegenden Änderungen der Weintypen und Qualitätsstufen gültig (siehe dazu unter Qualitätssystem). In Deutschland waren die neuen Bezeichnungen g.g.A. und g.U. bis Ende 2011 verboten. Ab 2012 trat die Regelung in Kraft, die alten traditionellen Bezeichnungen Landwein, Qualitätswein und Prädikatswein (mit allen Prädikatsstufen) weiterhin verwenden zu dürfen. Zusätzlich können alternativ am Etikett die neuen Bezeichnungen „geschützte geographische Angabe“ und „geschützter Ursprung“ angeführt werden, jedoch nicht in abgekürzter Form:

- Wein ohne engere Herkunftsangabe (früher der nun verbotene Begriff Tafelwein)

- Wein mit Rebsorten und/oder Jahrgangsangabe

- Wein mit geschützter geographischer Angabe (g.g.A.) = Landwein

- Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) = Qualitätswein und Prädikatswein

Wein ohne Sorten- und/oder Jahrgangsangabe - Deutscher Wein

Dieser muss ausschließlich aus im Inland geernteten Weintrauben hergestellt werden und ausschließlich von zugelassenen Rebsorten stammen. Er muss zumindest einen natürlichen Alkoholgehalt von 5% vol (44 °Oe) in der Weinbauzone A und von 6% vol (50 °Oe) in der Zone B aufweisen. Nach etwaiger Anreicherung muss der vorhandene Alkoholgehalt zumindest 8,5% vol in den Zonen A und B betragen. Der in Weinsäure ausgedrückte Mindestgehalt an Gesamtsäure beträgt 3,5 g/l.

Wein mit Sorten- und/oder Jahrgangsangabe - Deutscher Wein

Es dürfen ausschließlich zugelassene Rebsorten verwendet und angegeben werden.

Landwein und/oder Wein mit geschützter geographischer Angabe

Es ist nur der Langtext zulässig; die Kurzform „Wein g.g.A.“ ist nicht erlaubt. Der Wein muss zumindest 85% von Weintrauben stammen, die in dem Gebiet geerntet worden sind, zum Beispiel Brandenburger Landwein. Eine Konzentrierung durch Kälte ist nicht erlaubt. Ein Anreichern des Mostes vor der Vergärung ist zulässig. Der Hektar-Höchstertrag ist 15.000 l Wein. Der Wein muss der Geschmacksrichtung trocken oder halbtrocken entsprechen.

Qualitätswein und/oder Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung

Es ist nur der Langtext zulässig; die Kurzform „Wein g.U.“ ist nicht erlaubt. Die traditionelle Bezeichnung QbA (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete) ist weiterhin möglich (wird aber kaum mehr genutzt). Nach positiver sensorischer und analytischer Prüfung erfolgt die Zuerkennung der Amtlichen Prüfnummer. Der Wein muss typische Merkmale aufweisen und in Aussehen (Farbe), Geruch und Geschmack frei von Fehlern sein. Er kann für Anbaugebiete, aber auch engere geografische Bezeichnungen (Bereich, Großlage, Ortsname, Einzellage) genutzt werden. Weinbergs- und Flurnamen (Parzellen), die nach dem Weingesetz von 1971 nicht mehr zulässig waren, können unter bestimmten Umständen wiederverwendet werden. Die Weine benötigen Produktspezifikationen, die Erzeugung (Rebsorten, Erträge etc.) und den herkunftsbedingten Geschmack beschreiben.

Die verwendeten Weintrauben müssen ausschließlich aus zugelassenen Rebsorten der Spezies Vitis vinifera stammen. Sie müssen in einem einzigen „bestimmten Anbaugebiet“ geerntet und grundsätzlich in dem bestimmten Anbaugebiet zu Qualitätswein verarbeitet worden sein. Der gewonnene Traubenmost im gärfähig befüllten Behältnis muss mindestens den für jedes bestimmte Anbaugebiet und für jede Rebsorte festgesetzten natürlichen Mindestalkoholgehalt aufgewiesen haben. Der vorhandene Alkoholgehalt muss mindestens 7 % vol = 56 g/l betragen und der Wein einen Mindest-Gesamtalkoholgehalt von 9% vol = 71 g/l aufweisen. Zusatz von konzentriertem Traubenmost und Kältekonzentrierung sind verboten.

Prädikatsweine

Gemäß EU-Recht ebenfalls ein Qualitätswein, da es offiziell nur die drei erwähnten Qualitätsstufen gibt. Es dürfen aber traditionelle Bezeichnungen weiterverwendet werden, was auch von anderen Ländern wie zum Beispiel, Italien (DOC und DOCG) und Spanien (DO und DOCa) genützt wird. Nach deutschem (und auch österreichischem) Weinrecht ist ein Prädikatswein somit eine höhere Stufe des Qualitätsweins. Es gibt die sechs Prädikatsweintypen Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese und Eiswein. Diese müssen zumindest den Qualitätswein-Kriterien entsprechen. Zusätzlich gelten u. a. höhere Mostgewichte (detaillierte Beschreibungen gibt es unter den betreffenden Stichwörtern):

Kabinett

Zumindest 67 °Oe bis 82 °Oe Mostgewicht unterschiedlich je Anbaugebiet. Zumindest 7% vol = 56 g/l vorhandener Alkoholgehalt. Zumindest 9% = 71 g/l Mindest-Gesamtalkoholgehalt.

Spätlese

Zumindest 76 °Oe bis 90 °Oe Mostgewicht unterschiedlich je Anbaugebiet. Als Vorgabe gilt eine „späte Lese“ und vollreifer Zustand der Trauben.

Auslese

Zumindest 83 °Oe bis 100 °Oe Mostgewicht unterschiedlich je Anbaugebiet. Es muss eine Aussonderung aller kranken und unreifen Beeren erfolgen.

Beerenauslese

Zumindest 110 °Oe bis 128 °Oe Mostgewicht unterschiedlich je nach Anbaugebiet. Es dürfen nur weitgehend edelfaule oder zumindest überreife Trauben verwendet werden. Der natürlich vorhandene Alkoholgehalt muss zumindest 5,5% vol betragen.

Trockenbeerenauslese

Zumindest 150 °Oe bis 154 °Oe Mostgewicht unterschiedlich je nach Anbaugebiet. Muss weitgehend aus edelfaulen Trauben gekeltert werden.

Eiswein

Zumindest 110 °Oe bis 128 °Oe Mostgewicht (wie Beerenauslese). Die gefrorenen Trauben werden gekeltert und gepresst, das Eis bleibt im Trester zurück.

spezielle Weintypen

Es gibt eine Reihe spezifischer Bezeichnungen bzw. Weintypen mit weingesetzlichen Vorgaben. Das sind Badisch Rotgold, Classic, Federweißer, Liebfrauenmilch, Rotling, Schieler, Schillerwein, Selection und Weißherbst.

Sekt

Ein qualitativ höherwertiger Sekt trägt die Bezeichnung „Deutscher Sekt“, er besteht zu 100% aus in Deutschland gewachsenen Trauben. Die Bezeichnung „Sekt bA“ besagt, dass die Trauben zu 100% aus einem bestimmten Anbaugebiet stammen.

Biowein

Die Herstellung unterliegt zumindest den Richtlinien gemäß EU-Öko-Verordnung, sowie ggf. den oft noch strengeren Regeln von Bioverbänden. Die deutsche Dachorganisation ist BÖLW (siehe dazu auch detailliert unter Biologischer Weinbau).

weinrechtliche Bestimmungen

Das deutsche Standardwerk bezüglich Weinrecht ist „Weinrecht“ (Walhalla-Verlag), das in der 2020 erschienen Auflage 4.604 Seiten in vier Ordnern plus CD-ROM umfasst. Es bietet das Weinrecht der EU sowie von Deutschland und der Bundesländer. Ein weiteres umfangreiches Werk ist der „Weinrecht Kommentar“ von Prof. Dr. Hans-Jörg Koch. Siehe dazu auch unter Weingesetz.

Mostgewicht

Für jede Wein-Qualitätsstufe gibt es ein Mindest-Mostgewicht bzw. daraus resultierendem potentiellen Alkoholgehalt (siehe oben). Innerhalb der Qualitätsstufen wird nochmals nach Rebsorten differenziert. Um den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen gerecht zu werden, sind diese Mengen je Anbaugebiet unterschiedlich.

Ertrag

Die maximal zulässigen Ertragsmengen sind in hl/ha angegeben. Sie werden verantwortlich von den zuständigen Stellen der Anbaugebiete definiert und sind je Anbaugebiet und im Bundesland Rheinland-Pfalz auch je Qualitätsgruppe unterschiedlich. Unabhängig der Qualitätsgruppe sind dies 80 hl/ha (Sachsen), 90 (Baden, Franken, Saale-Unstrut), 100 (Ahr, Hessische Bergstraße, Rheingau), 105 (Mittelrhein, Nahe, Pfalz, Rheinhessen), sowie 110 (Württemberg). In Rheinland-Pfalz (Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen) sind dies für Qualitätswein 105 bzw. 125 für Mosel, 125 für Land- und Rebsortenwein, 150 für deutscher Wein, sowie 200 für Grundwein für die Herstellung von Sekten oder Destillaten.

Herkunft / Jahrgang / Rebsorte

Ein Wein muss mindestens zu 85 % aus der angegebenen Herkunft, Rebsorte und dem angegebenen Jahrgang stammen. Wenn der Fremdanteil (aus einer anderen Herkunft, Rebsorte oder einem anderen Jahrgang als in der Bezeichnung angegeben) die Höchstgrenze von 15% erreicht, dann dürfen maximal 10% fremde Süßreserve zugesetzt werden. Denn der gesamte Fremdanteil darf einschließlich der Süßreserve 25% nicht übersteigen. „Deutsche Weine“ müssen zu 100% aus im Inland geernteten Weintrauben stammen. Es sind saatgutrechtlich 87 Ertragsrebsorten (66 davon sind oben angeführt), 15 Unterlagsrebsorten und 12 Zierrebsorten zugelassen. Eine detaillierte Beschreibung mit den weinbaulichen Eigenschaften ist in der „Beschreibenden Rebsortenliste“ des Bundessortenamtes enthalten (siehe dazu unter Sortenschutz). Die Angabe sortenrein ist nur dann erlaubt, wenn der Wein zu 100% aus der angegebenen Rebsorte stammt.

Zuckergehalt

Der Gehalt an Restzucker ist fakultativ am Etikett enthalten. Als trocken gilt ein Wein mit max. 4 g/l oder 9 g/l wenn die Gesamtsäure nicht mehr als 2 g/l niedriger als der Restzucker ist. Bei z. B. 8 g/l erfordert dies zum. 6 g/l Gesamtsäure. Die übrigen Grade sind halbtrocken mit 12 g/l oder 18 g/l, wenn die Gesamtsäure nicht mehr als 10 g/l niedriger ist, lieblich mit höherem Wert als für halbtrocken aber max. 45 g/l, sowie süß mit zum. 45 g/l. Weingesetzlich nicht relevante Begriffe sind feinherb, fränkisch trocken und herb.

Süßung (Erhöhung Restzucker)

Der Wein darf um nicht mehr als 4% vol Alkoholgehalt gesüßt werden. Es darf ausschließlich ein als Süßreserve bezeichneter Traubenmost verwendet werden, konzentrierter Traubenmost und RTK ist für Landwein, Qualitätswein und Prädikatswein verboten (ist sogar Einschränkung des EU-Rechts; Grund ist die Erhaltung der Ursprünglichkeit des Weines). Bei Zugabe von Traubenmost zum Prädikatswein muss dieser der gleichen Prädikatsweinstufe entsprechen.

Anreichern (Erhöhen des natürlichen Alkoholgehalts)

Darf bei allen Weinarten (unabhängig Weinfarbe und Qualitätsstufe) um maximal 2% vol Alkoholgehalt mittels der zugelassenen Mittel vorgenommen werden. Früher war in Deutschland für Land- und Qualitätsweine nur Saccharose (Trockenzucker) zugelassen. Aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes wurde aber im Jahre 1989 das Deutsche Weingesetz geändert. Nach einer erfolgten Anwendung darf bei Qualitätswein b. A. ein Alkoholgehalt von 15% vol nicht überschritten werden. Bei Prädikatswein ist ein Anreichern prinzipiell nicht zulässig.

Institutionen und Gremien

Wichtige Institutionen, Gremien, Behörden u. Forschungsanstalten, die im Zusammenhang mit Weinbau forschende, organisierende, kontrollierende, publizistische oder ausbildende Funktionen wahrnehmen sind Deutsche Weinakademie, DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), DWF (Deutscher Weinfonds), DWI (Deutsches Wein-Institut), DWV (Deutscher Weinbauverband), Freiburg, Geilweilerhof, Geisenheim, Gesellschaft für Geschichte des Weines, Julius Kühn-Institut (Geilweilerhof), VDP (Verband deutscher Prädikatsweingüter), Weinbauring Franken und Weinsberg (Weinbauinstitut).

Einflussreiche deutsche Weinautoren bzw. Weinkritiker sind/waren unter anderem Paula Bosch, Armin Diel, Gerhard Eichelmann, Marcus Hofschuster, Rudolf Knoll, Norbert Pobbig, Jens Priewe, Mario Scheuermann und Eckhard Supp. Sie wirken in vielen Weinmagazinen und Weinführern wie zum Beispiel Der Berliner Weinführer, Busche Winzer & Weingüter, Eichelmann Deutschlands Weine, Gault Millau, Meiningers Weinwelt und wein.plus.

Landkarte: von C. Busch, Hamburg - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, Link

Flagge: von User:SKopp - Eigenes Werk, Gemeinfrei, Link

Wappen: von Karl-Tobias Schwab - Eigenes Werk, Gemeinfrei, Link

Karte Anbaugebiete: DWI (Deutsches Weininstitut)

Klassifizierte Weinproduzenten in Deutschland 699

find+buy für Deutschland 146

Aktuell verkostete Weine 95030

Weingut Deutzerhof

— Ahr

2022 Mayschoss Frühburgunder VDP.Ortswein trocken "A&O"

88 WP

sehr gut

26.00 €

Weingut Deutzerhof

— Ahr

2022 Mayschoss Frühburgunder VDP.Ortswein trocken "A&O"

88 WP

sehr gut

26.00 €

Weingut Freiherr von Gleichenstein

— Baden

2019 Oberrotweil Eichberg Spätburgunder trocken

89 WP

sehr gut

21.50 €

Weingut Freiherr von Gleichenstein

— Baden

2019 Oberrotweil Eichberg Spätburgunder trocken

89 WP

sehr gut

21.50 €

Die interessantesten Rebsorten

Mehr Informationen im Magazin

- Die Kollektionen und Entdeckungen des Jahres Verkostungssaison 2023/2024

- Zwei sind nicht zu bremsen Blaufränkisch aus Österreich und Deutschland im Vergleich

- Unsere Wein-Tipps zum Angrillen: Von der Wachau bis ins Priorat Aktuell verkostet

- Ohne Kraft keine Eleganz Verkostung: Deutscher Spätburgunder

- Die Qual der Wahl Weiße Burgundersorten

- Das paradoxe Jahr Riesling 2022

- Paradiesische Zeiten! Verkostung: Europäische Schaumweine für die Festtage

- Der Unverwüstliche Verkostung: Silvaner 2022

- Weingut Escher Entdeckung des Jahres 2022 - Württemberg

- Weingut Aldinger Kollektion des Jahres 2022 - Württemberg